ГДО на реставрации. Фото К.Голодяева

Военный городок строился в 1910—1913 гг. для размещения двух пехотных полков и артиллерийского батальона. По плану города 1906 г. первоначально место это отводилось под новое кладбище. Но жизнь потребовала военный городок, и кладбище перенесли восточнее, на нынешнюю ул. Никитина.

В 1909 г. Ново-Николаевская городская управа бесплатно уступает военному ведомству земельный участок в 20 десятин под постройку казарм и других зданий, затем ещё 10 десятин, необходимых для постройки военной церкви, патронных складов, казарм для местной команды и лазарета, а также земельный участок под кирпичный завод для строительства казарм.

Но вот здание гарнизонного дома офицеров построено было не тогда, в 1913-м, а тем более не в 1900-м, как сегодня ошибочно называется, а лишь четверть века спустя. Странно, что устроители нового парка-музея до сих пор не разобрались в этом вопросе. Не хотелось бы, чтобы эта ошибка укоренилась. Кстати, на аншлаге реконструкции адрес тоже непонятный — Военный городок, 1. Нет такой улицы в Едином реестре адресных наименований города. А есть улица территория Военного Городка. Реестровый код 027500. И номер у здания — 17. Может, я излишне придираюсь, но если год постройки и мог «порасти историей», то адрес-то почему неверен? А если уж по большому счёту, то в 2015 г. комиссией по наименованиям по инициативе музея Новосибирска этому участку улицы присвоено имя героя, летчика Василия Старощука. Так что адрес надо менять.

Документа о строительстве ГДО пока не найдено, но историки склонны датировать здание концом 1930-х гг., к примеру 1938-м, когда численность войск, размещаемых в городке, была значительно увеличена и велось новое строительство. Здание даже не вошло в список выявленных объектов для постановки на государственную охрану, который составлялся сотрудниками Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области при обследовании комплекса военного городка. Оно внешне сильно отличаются от окружающих дореволюционных по этажности, объёму, кирпичу, архитектурным деталям (скруглённый фасад, пилястры, полукапители). К тому же на картах военного городка его нет. Соседний госпиталь есть, церковь есть, казармы есть, а ГДО нет.

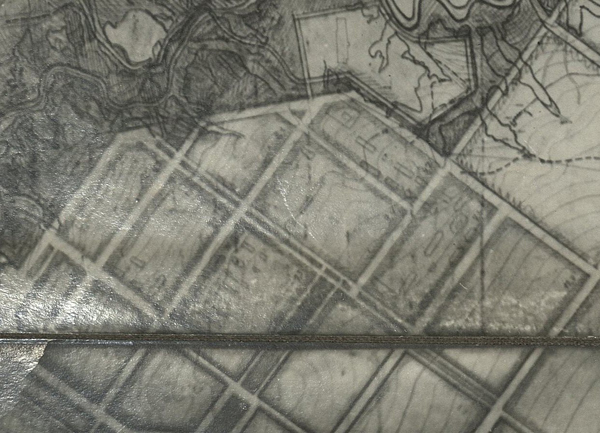

Я бы даже ещё отодвинул дату постройки. Поскольку на схеме генеральной планировки Новосибирска середины 40-х этого здания, в отличие от других, тоже ещё нет! Хотя, возможно, на схеме была использована более ранняя топооснова.

Фрагмент схемы генеральной планировки Новосибирска, сер. 1940-х (ГАНО)

Все культурно-массовые мероприятия новосибирского гарнизона, которые упоминаются в местной прессе до 1947 г., тоже проходят не в военном городке, а в Доме Красной армии. Архивных сведений о строительстве на территории военного объекта не сохранилось. В общем, вопрос открыт, и время покажет.

Кстати, ГДО отнюдь не первое культурное учреждение военного гарнизона. Первым было одноэтажное здание Офицерского собрания на Тополёвой, 17. Вот оно действительно датируется 1913 г. и включено в перечень объектов культурного наследия. Здесь и происходили встречи, балы и т.п. И именно в этом здании в ноябре 1919 г. был дан банкет в честь прибытия Верховного главнокомандующего русской армией — А.В. Колчака. Здание живо и сегодня, оно признано памятником истории, но, к сожалению, до сих пор находится за забором, в военном ведомстве.

Здесь мы зацепили еще один популярный в городе миф. О том, что встреча Колчака происходила в Доме офицеров, что стоит сегодня на Красном проспекте. Но это здание архитектора А.Д. Крячкова хотя и было заложено в 1916 г. как Дом инвалидов, памятник героям Великой войны, к 1919 г. достроено так и не было. Какой банкет? Где? На стройке? Здание было завершено только в 1925 г. как штаб Сибирского военного округа, а с 1929-го в нём расположился Дом Красной армии, который в 1945-м был преобразован в Окружной дом офицеров СибВО.

Были в военном городке и ещё два места, где находились армейские учреждения культуры. Это Никольский храм (тоже 1913 года постройки), взорванный в 1989-м, и бывшая казарма пулеметной команды, где размещался клуб Отдельного батальона охраны и обеспечения Штаба СибВО.

Что же касается самого музея «Моя Россия — моя история», то, конечно, всякий музей нужен, но хотелось бы, чтобы это не стало российским шаблоном. Невская битва, Рюриковичи, Романовы — это интересно, но в нашем музее большее внимание должно быть уделено изложению истории именно нашего региона: и средних веков (битва с Кучумом, телеутская война), и новой истории (японская, 1-я мировая), где наши сибирские полки стяжали героическую славу, и новейшей (от гражданской, крестьянских восстаний, Халкин-Гола, Великой Отечественной до локальных конфликтов). Музей истории СибВО у нас есть, но, его мало, и здесь, в историческом военном городке, самое место эту тему развить. Показать через повседневную тыловую жизнь незатейливые истории жителей области, их семей.

Ну, и не мешать всё это с нашей Великой РПЦ. Я, конечно, принимаю, что воцерковление России — это ныне государственный тренд, наше всё, но в истории хотелось бы поменьше притянутого, а побольше правды. Кто мешает РПЦ создать свой собственный музей? Зачем переплетать своё учение с государством? Тем более если это учение расходится с евангельским: «отдавайте кесарево кесарю, а Богу Божие».

Думаю, что задача музейных конструкторов, создающих новую экспозицию, заключается в посыле, что посетитель должен вынести из музея не впечатления от псевдоисторического шоу с «яркими 3D-проекциями на множестве экранов», а фактическое осознание мощного культурного пласта своей страны, своего региона. Гордость за свой край, который развивается вовсе не божественной силой провидения, а такой простой, неглянцевой и непарадной ежедневной работой людей, живущих в нём, защищающих его и не желающих повторения прошлых бедствий.

Сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев